COLUMNお役立ち情報

中国の不動産テック市場の現状は?日本の不動産会社はどう向き合うべき?

こんにちは。「レリーズ」編集部です。

日本の不動産業界では、テック技術の活用が進んでいる一方、諸外国と比べれば、まだまだ黎明期である点は否めないでしょう。中国の不動産テック市場は、とりわけ巨大なマーケットとなっており、日本市場とも物理的な距離が近いことから、参考になる点も多々あります。

そこで今回は、中国不動産市場特有の事情も鑑みつつ、中国における不動産テック市場を紹介し、日本の不動産業界でも吸収できる知見を深掘りしていきます。

そもそも中国の不動産市場にはどのような特徴がある?

中国の不動産テックについて解説する前に、前提となる「中国不動産市場」の特徴についてみてみましょう。

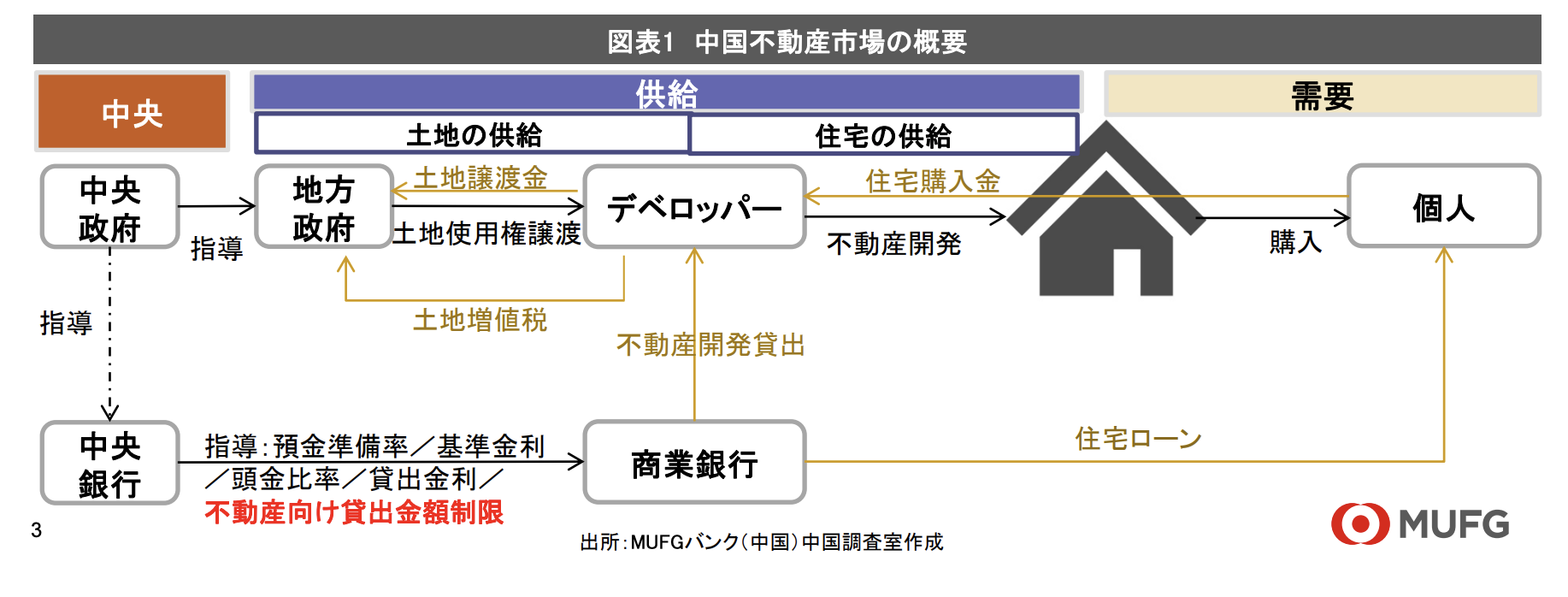

そもそも、中国では土地の国有制度が日本市場と大きく異なっており、中国の地方政府は「土地使用権」の供給を独占している状態です。

引用:金融庁「中国の不動産市場」

地方政府の財政収入も、土地供給から得た資金に大きく依存しているため、政府の不動産市場への関与度合いも日本に比べて大きくなっています。

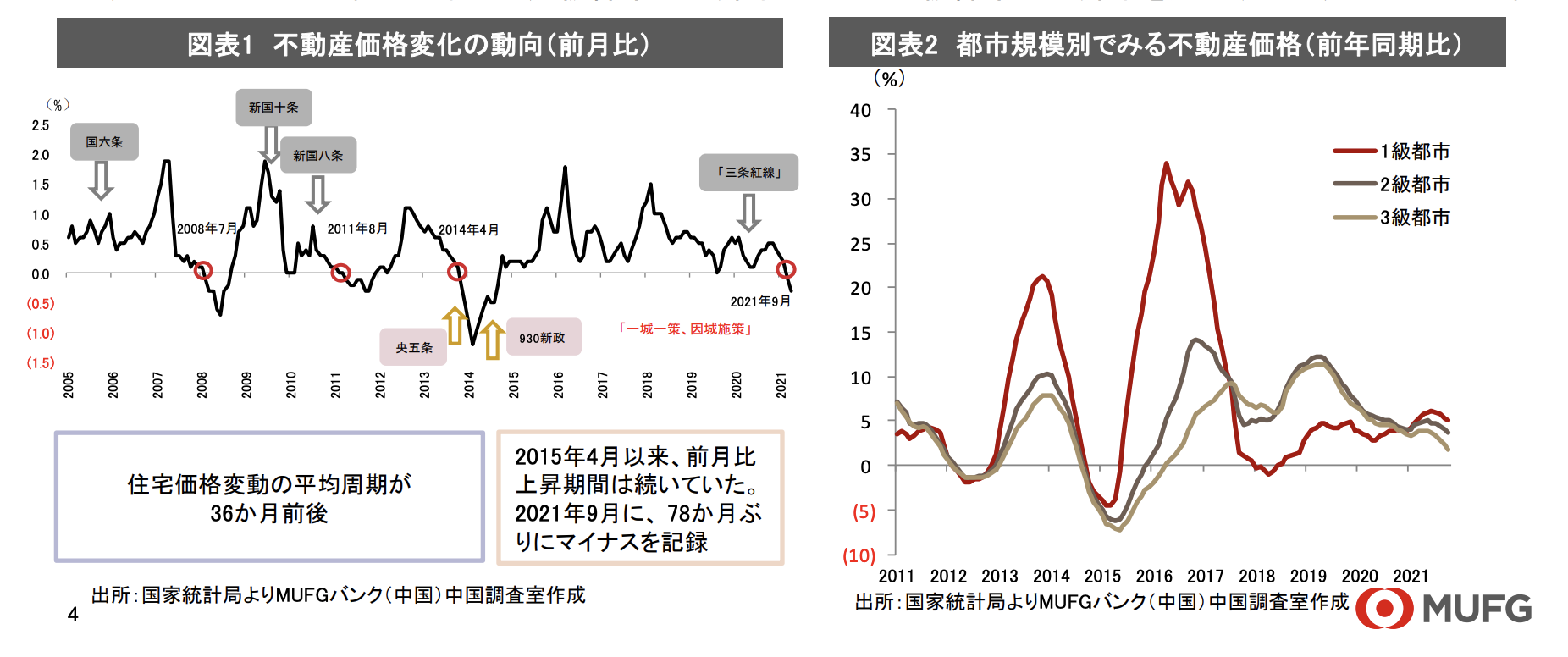

不動産取引の需要に目を向けると、中国では不動産の購入・買い換えのニーズが大きく、不動産は有力な投資対象資産であり続けているのも特徴。そのため、需要がある程度固まっている大都市よりも、中小都市で「不動産バブル」が発生する可能性が高いといわれています。

それもあり、2020年下旬からは中国中央政府が全国レベルで不動産市場対策を実施。その影響で、2・3級都市の不動産市場の減速が発生し、実需が反映された不動産価格になりつつあります。

引用:金融庁「中国の不動産市場」

中国の不動産テック市場の現状

近年、中国市場では多くの企業が不動産テック領域に参入しており、多数の不動産プラットフォームやテック系サービスが供給されています。

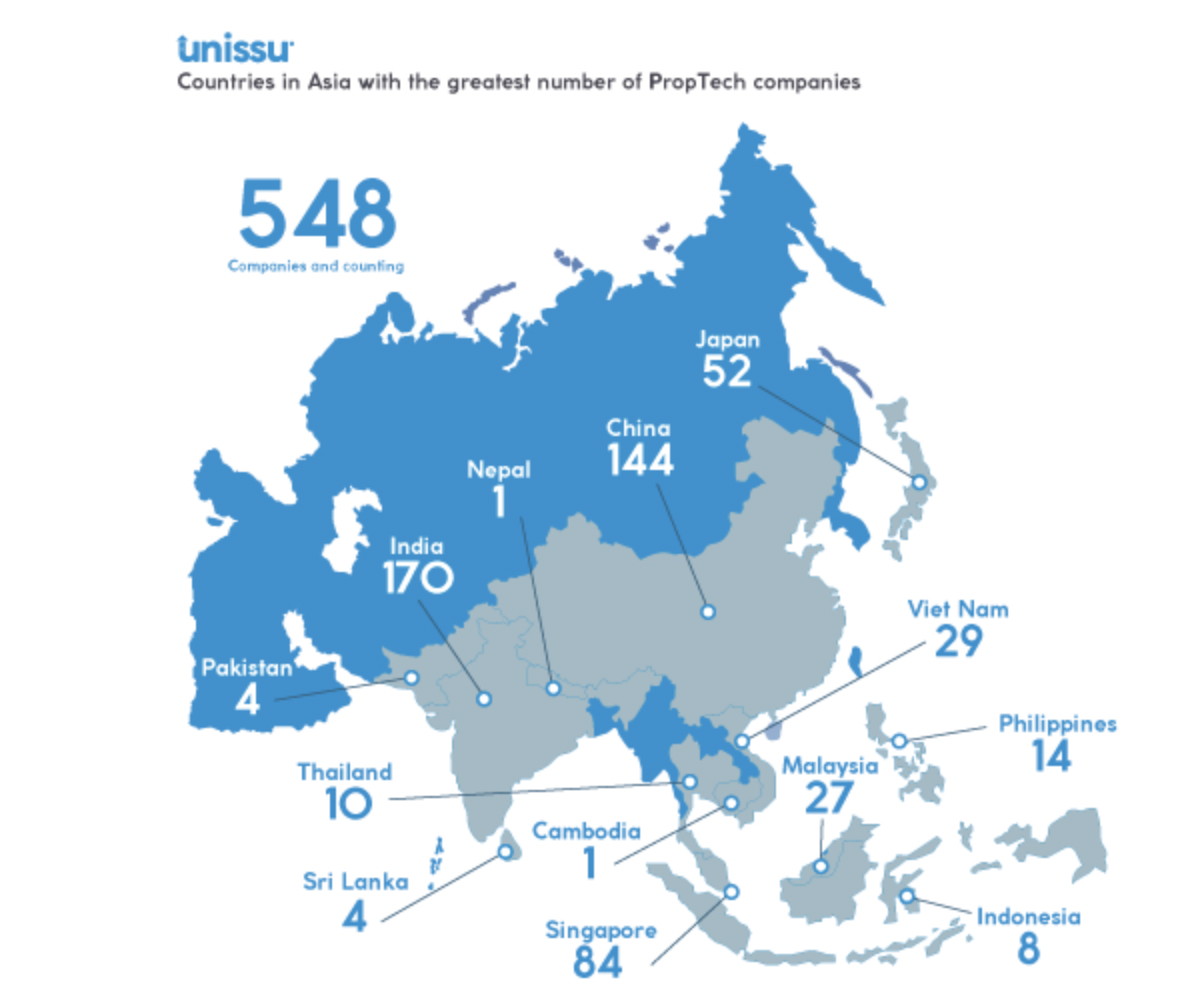

英Unissuの公開しているデータを参照すると、調査時点でアジアに存在する548社の不動産テック系企業のうち、144社が中国企業だったとのこと。これは、アジア圏の不動産テック企業の30%であり、市場自体の規模感の大きさが伺えるデータです。

引用:Unissu「Global PropTech Analysis: Asia」

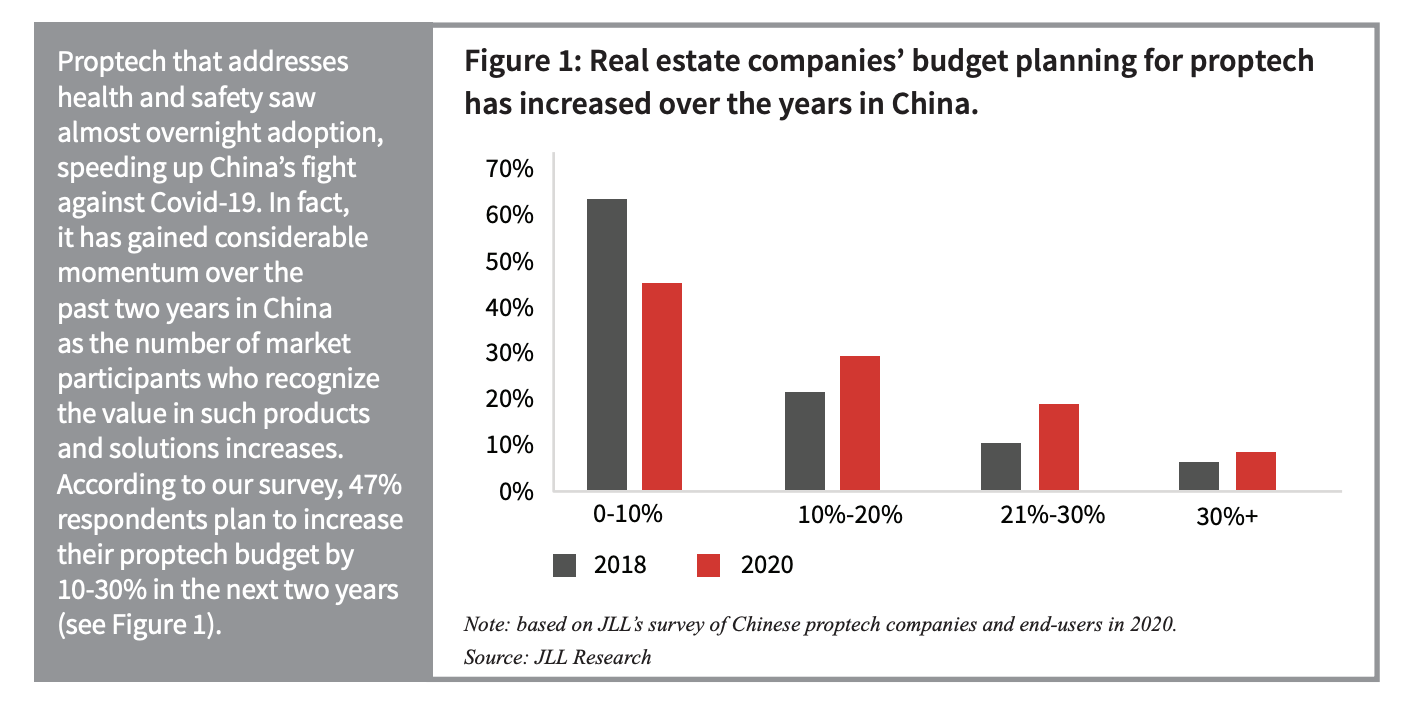

さらに、米JLLが発表した資料「Reimagine the Future of Real Estate」にある、中国国内の不動産テック企業・不動産会社230社への調査によると、2018年時点で47%の回答者が「2020年までにでPropTech(不動産テック)領域の予算を、最大30%増やすことを計画している」と回答していました。

引用:JLL「Reimagine the Future of Real Estate」

以上の情報からも、中国市場では日本に先んじて不動産領域へのデジタルテクノロジーの活用が進められてきたと捉えられるでしょう。

とはいえ、2023年10月現在は中国不動産バブルが崩壊し、今後さらに深刻化するといわれていますので、短期間でこれまでの常識が通用しなくなる可能性は大いにあります。

中国不動産テック市場のトレンド

中国の不動産企業で特に活用されている技術としては、以下のようなものがあげられます。

- クラウドコンピューター

- ビッグデータ

- IoT

- AI(ディープラーニング)

- BIM(ビルディング インフォメーション モデリング)

- VR・AR

- ブロックチェーン

これら技術は不動産取引におけるデジタル化や、非対面での内見などに利用されており、その点については日本とも大きく違いはないでしょう。

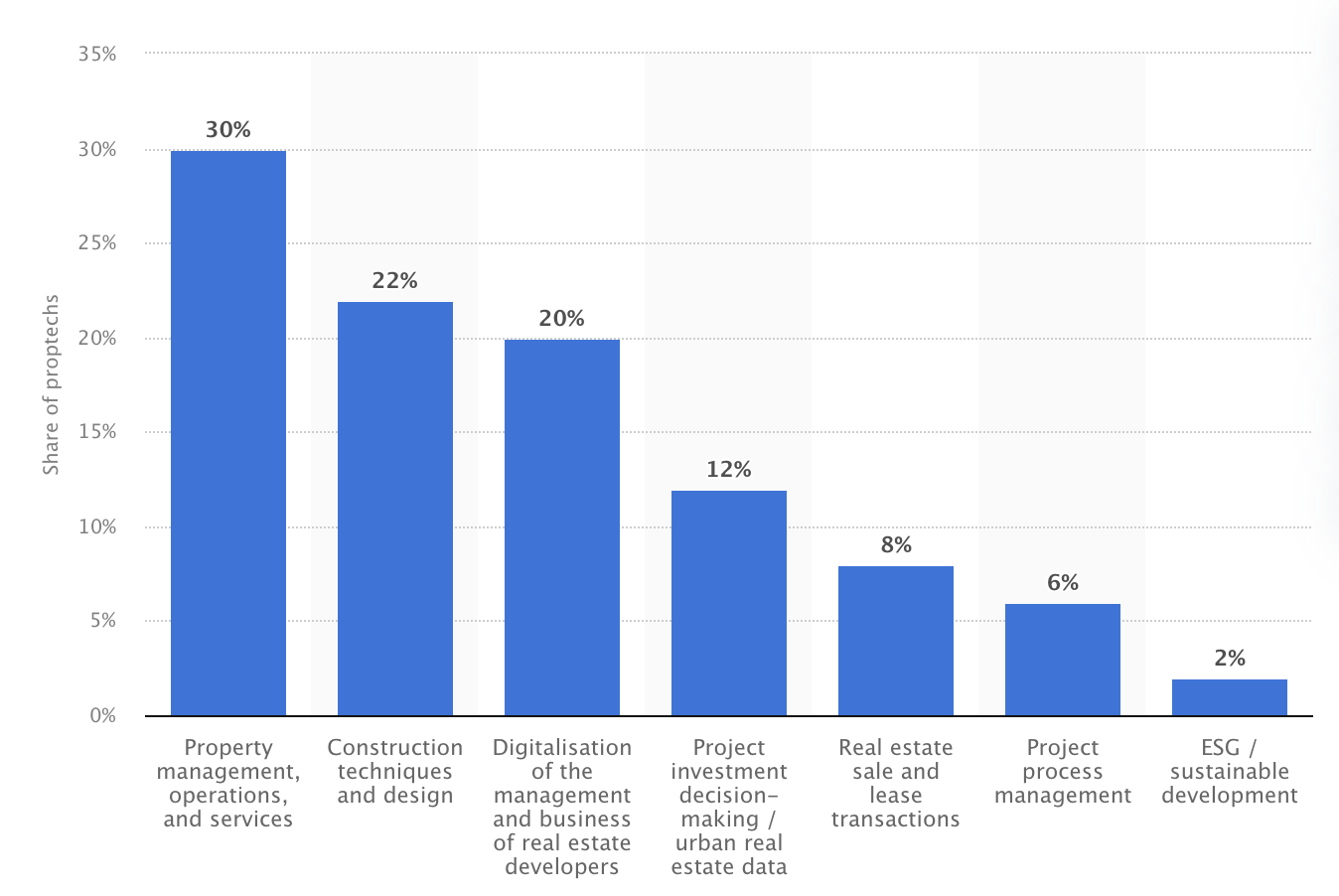

中国における不動産テックのトレンドに目を向けると、独Statistaの情報を参照すれば「プロパティマネジメント(賃貸管理)、運用、サービス」が30%とトップ。次いで「施工技術・設計」が22%、「デベロッパーの経営・業務のデジタル化」が20%の内訳となっています。

引用:Statista「Distribution of leading proptech companies in China in 2021, by core business subsector」

中国不動産市場は物件購入の需要が高いと前述しましたが、不動産テックのトレンドもそれを反映した形になっています。その国特有の市場特性が、テック系サービスの勢力図にも如実に現れているのは、興味深いポイントといえるのではないでしょうか。

例えば、同ブログの別記事でも解説したとおり、アメリカでは一般ユーザーの生涯における物件購入回数が多いことから、BtoC向けの不動産テックサービスの開発が盛んに行われています。

以上を踏まえると、日本国内の不動産テックの勢力図についても、方向性がある程度予想できるかもしれません。

関連記事:【2023年版】アメリカの不動産テック市場に関する調査と論考|注目の企業はどこ?

中国不動産テックの代表企業

ここからは、中国で代表的な不動産テック企業についてみていきましょう。英KPMGコンサルティングが公開している資料を参照すると、中国不動産テック市場を牽引するトップ50社が以下のようにマッピングされています。

引用:KPMG「2021 KPMG China Leading PropTech 50 Highlights report」

以下より、日本でも名前がよく聞かれる2社について紹介します。

貝殻找房(KE Holdings)

貝殻找房(KE Holdings)は、2018年に中国の不動産仲介会社の鏈家(Lianjia)の子会社として設立され、2020年8月に上場を果たしました。

同社は、中国でオンライン不動産取引プラットフォーム「貝殻找房」を運営し、日本のソフトバンクグループや中国テンセントなども出資しています。

引用:貝殻找房

同社のプラットフォームを介した取引件数は、2019年時点では前年比2倍である220万件と報告されており、取引総額は約2兆1300億元(約32兆円)に達したとのこと。

貝殻找房はオンライン・サービスの利用料・取引の手数料が売上の大部分を占めており、2019年の売上高が460億元(約6946億円)だったと報告されています。

さらに貝殻找房は、3D技術を活用したVR内見も提供しており、スマートフォンに合わせたVRメガネを使用し、3D空間内の物件を自由に歩き回り「CGによる家具の配置シミュレーション」「AIによる物件の音声案内」を利用可能。

従来にはなかった、新たな不動産顧客体験の創出に成功しているとわかるでしょう。

小庫科技(XKool Technology)

小庫科技(XKool Technology)は、都市計画・建築設計にAIやディープラーニング、機械学習、などの先端的技術を活用し、「AI設計プラットフォーム」などを建築業界に提供しているスタートアップ企業です。

引用:小庫科技

同社のプラットフォームを使えば、以下のような工程を効率化し、建築設計におけるコスト・時間・品質の改善につなげ、短時間での設計案作成が可能になります。

- 識別(建築や都市計画の分析)

- 評価(設計図から建築後の状況をシミュレーションして判断)

- 再構築(既存の建築物を学習し現代に即した再設計)

作成した設計図は、壁やドア、窓、アパートの面積などの変更をリアルタイムで反映することも可能。部屋のタイプや数を入力することで、過去の設計プランから類似するデータの参照もできます。

日本の建設業界でもこういった技術が浸透すれば「物件価値の向上」「物件価格のコストダウン」などにより、さらなる不動産取引機会の増加という好影響があるかもしれません。

中国不動産テック市場を日本企業はどうみるべきか?

紹介したもの以外にも、中国の不動産テック市場では、新たな不動産体験の創出につながるソリューションが多く誕生しています。もちろん、日本と中国における「市場特性」「法規制や各社のリスク許容度」「エンドユーザーのサービスに対する寛容度」といった前提条件の違いがあるのも事実。

しかし、新しい技術やサー ビスに積極的にトライし、小さなイノベーションから取り組んでみるという事業者の姿勢には学ぶ余地があるといえるのではないでしょうか。

さらにいえば、今後日本の不動産業界が拡大を図るうえでは、中国企業・ユーザーとの接点構築も必要になるかもしれません。

中国の投資家の27%が「2年以内に海外で不動産を購入予定」と回答したとの中国新聞網の報道にもあったように、今後は日本の不動産会社が中国人を相手に取引をするケースは大いに考えられます。

自社のビジネスモデル的に「すでに中国人顧客との取引がある」「今後は中国人も相手にした不動産売買も行っていきたい」と考えている場合、こういった中国の不動産市場だけでなく、テック関係のトレンドも理解しておくことは大切だといえます。

それにより、中国人顧客のニーズや不動産取引における共通認識を推しはかることができますので、自社がいざ取引を行う際に活かせることでしょう。

まとめ

不動産売買に対する需要の高い中国市場では、より不動産取引を効率化するための不動産テックサービスが多く開発されています。特に、貝殻找房や小庫科技に代表されるトップ企業が提供しているサービスは、今後日本でも類似するソリューションが発展していく可能性が大いにあるでしょう。

当社は不動産売買特化型のDXXプラットフォーム「レリーズ・シリーズ」を提供しています。

レリーズは不動産取引実務の効率化やコストカットが可能なサービス群です。DX推進による顧客体験価値や満足度の向上を図りたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

「レリーズ・シリーズ」のお問い合わせはこちら

- 電子契約をまずは安く使い始めて最大限の成果を求めたい方

- セキュリティを守りながら使いやすい製品を探している方

低価格はもちろん様々な現場ニーズに合わせたカスタマイズ機能も提供可能です。

まずは詳細はお問い合わせください。